働き方改革、償還価格の下落、消費税増税などの外部環境の変化で医療領域は厳しい状況に直面している。TCROSS NEWSでは、会員の皆様が日頃から抱く給料や循環器内科医の不足に関する疑問とその原因・対策について、医師であり、医療政策・医療経済学の専門家である中央大学ビジネススクールの真野俊樹教授に伺った。

真野 俊樹 教授 ご略歴

1987年名古屋大学医学部卒業。医師、医学博士、経済学博士、総合内科専門医、MBA。臨床医、製薬企業のマネジメント、大和総研主任研究員などを経て、多摩大学大学院特任教授。中央大学大学院教授、厚生労働省独立行政法人評価有識者委員などを兼務。医療・介護業界にマネジメントやイノベーションの視点で改革を考えている。

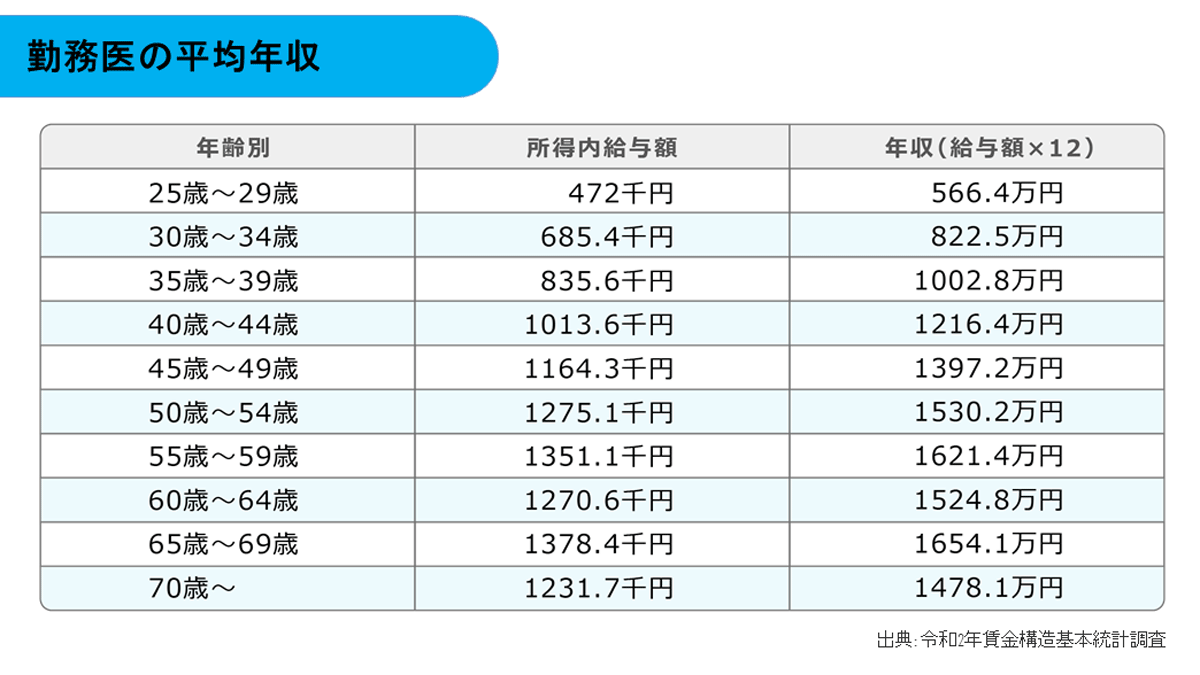

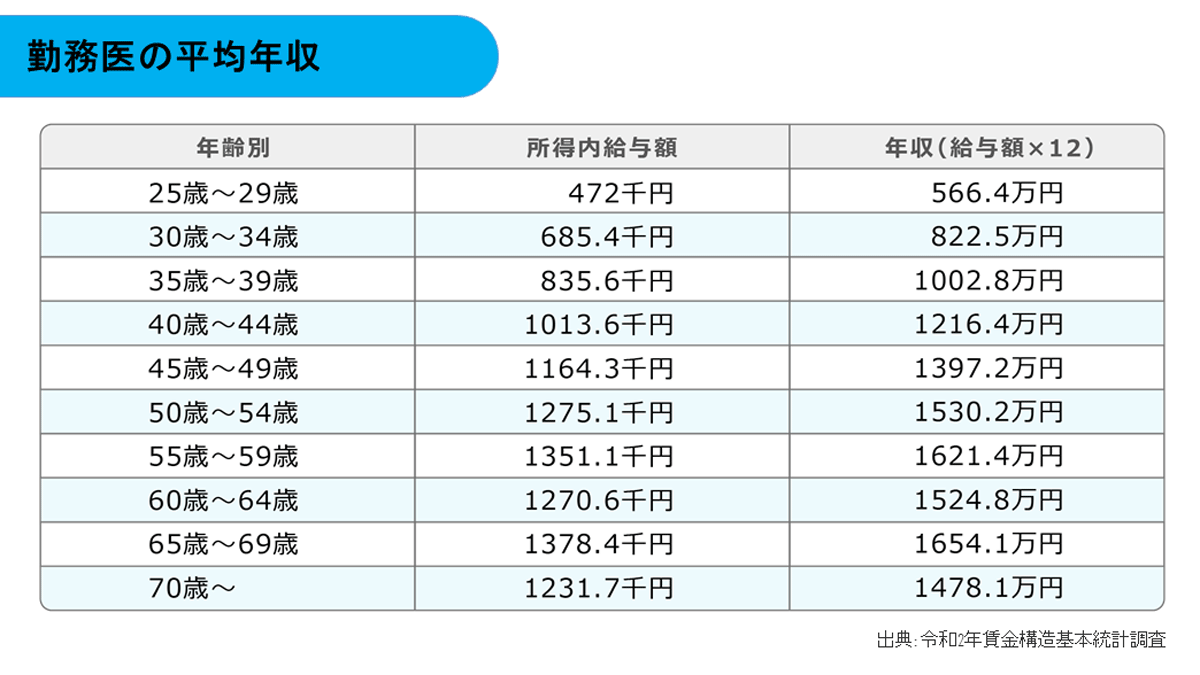

令和2年賃金構造基本統計調査によると、勤務医の平均年収は【表1】の通り55歳から59歳でピークを迎え、年収が1,621万円(月収135万円)である。この年収は、2022年度に経済産業省が未来人材ビジョン1)で示している大企業の部長職の平均年収約1,700万円よりも低く、勤務医の報酬が一般と比べて決して高くないことがわかる。

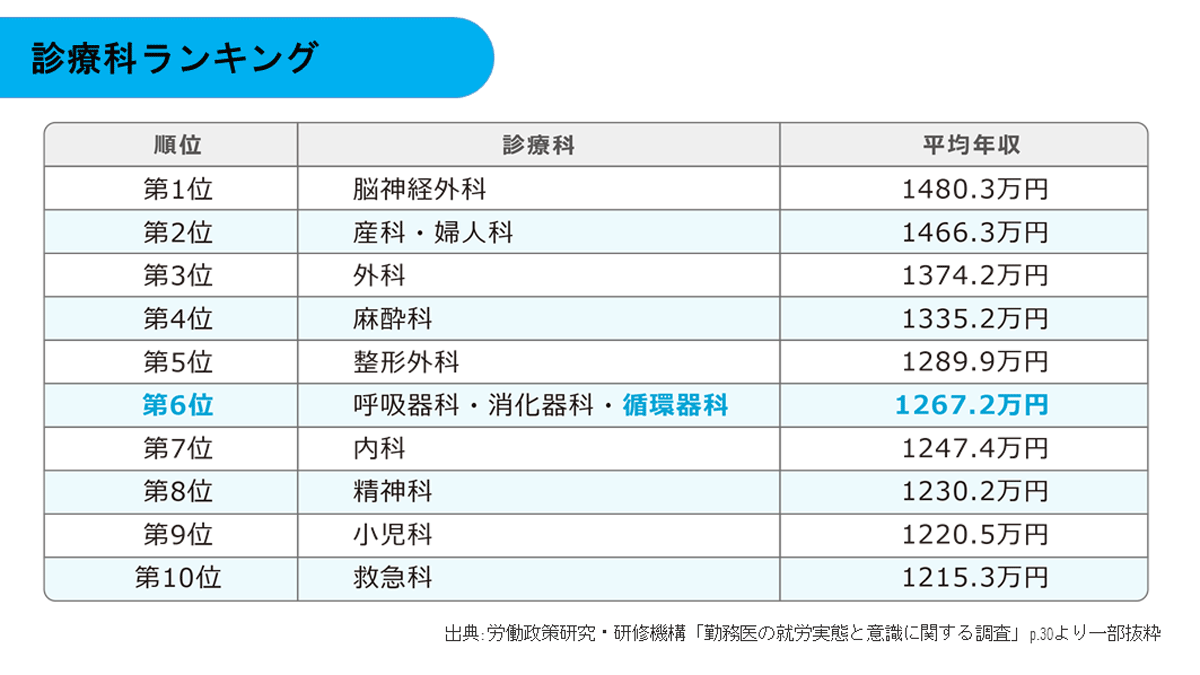

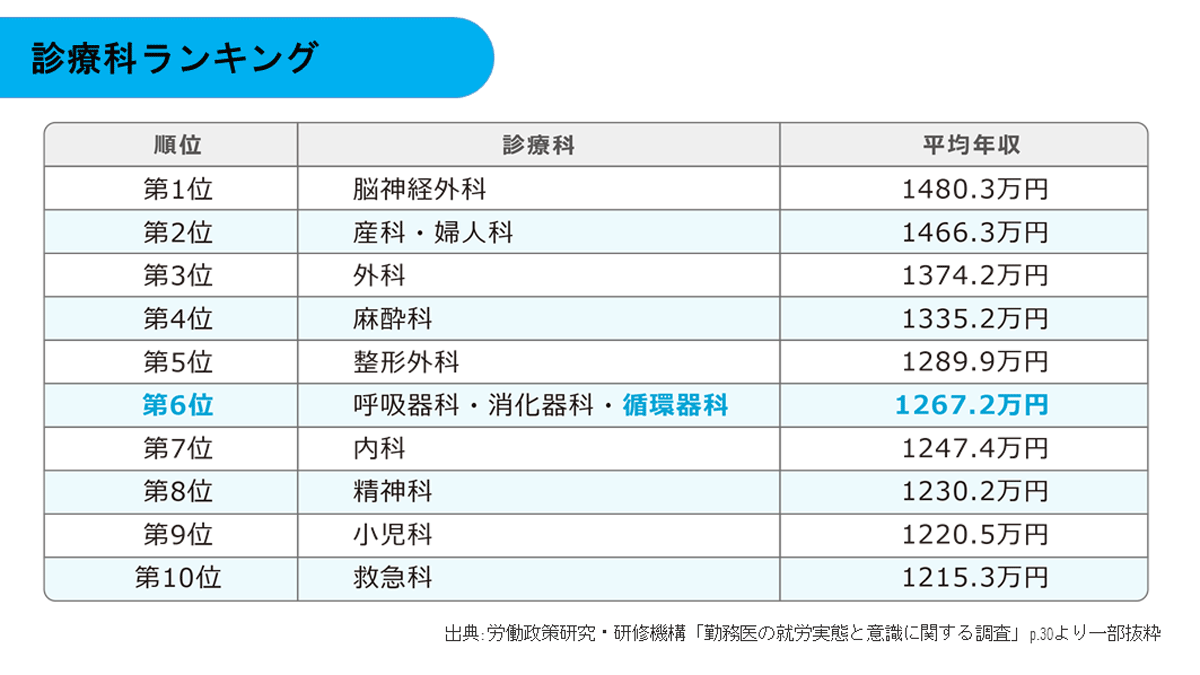

診療科別では脳神経外科の年収が最も高く平均1,480万円、次いで産科・婦人科が続き1,466万円であった。循環器科医の年収は、呼吸器科医、消化器科医と同じグループに分類され、第6位の1,267万円という結果が公開されている(【表2】)。

2015年に米経済誌であるフォーブスが発表したアメリカの専門医の平均年収では、循環器外科医が約6,500万円とトップで、循環器内科医は約3,600万円と10位にランクインしている。昨今の円安を考慮すればアメリカの専門医の年収は現在更に上がっていると考えられ、日米の循環器内科医の報酬の差は3倍以上であることが読み取れる。

日本ではなぜ勤務医の給料が低いのでしょうか?

まず、医療が国の規制の下で運営されていることを忘れてはなりません。医学部の定員数から地域における病床数、診療報酬による手技料、薬価、医療機器の価格、保険料などすべてにおいて医療は国の管理下にあります。そのため、医師の給料が上がらない最大の原因は日本の経済が停滞していることです。そこに円安が加わり、益々国力が低下している現状があります。給料の話だけで見ると、この国の景気の低迷により、医師だけでなく、日本人全体の給料も上がっていません。

勤務医の給料は病院の収入から支払われます。病院の収入の原資は診療報酬であり、診療報酬の決定には国全体の収入が影響します。国が豊かであれば診療報酬も増えるという考え方です。これを踏まえると日本経済が停滞している今日の状況では診療報酬も高度成長期の時のように増えることはありません。そして、診療報酬の中にも配分があり、勤務医と開業医、さらには薬局、薬剤、医療機器などへとそれぞれに分けられます。

医師の観点から見ると勤務医のみならず開業医の収入もこの10年、20年は伸びてはいません。しかし、マクロの観点から見ると日本では開業医のほうが勤務医より収入が多いという構造になっているのが現実です。この勤務医と開業医の報酬の配分を考える際には、医療のどの部分に注目して適切な配分をするかという観点が必要です。一般的には勤務医の方が新しいイノベーションを用いて最新の医療を行っていることが多いですが、日本では最新の医療を行っている医師に配分を多くしようという議論が今までなかったことが、勤務医の給与が低いとされる大きな理由の1つと考えられます。